Ksapa participait encore cette année à la World Coconut Congress à Manille, aux Philippines. Leaders industriels, responsables gouvernementaux et représentants de petits producteurs étaient présents. Ils partageaient une reconnaissance : le secteur noix de coco est à la croisée des chemins. Croissance des besoins. Raréfaction de la production. Renchérissement des coûts. Appauvrissement de la filière. Ca fait beaucoup. Chez Ksapa, nous travaillons à l’intersection de la stratégie de durabilité et transformation des filières. Les échanges ont renforcé ce que notre travail sur les supply chains agricoles montre constamment. Les défis sont systémiques. Les enjeux sont critiques. Mais les solutions conçues avec évolutivité et plaçant les acteurs du premier kilomètre au coeur peuvent transformer des secteurs entiers. La situation de l’industrie de la noix de coco reflète des défis agricoles plus larges. Les approches pionnières ici portent des implications bien au-delà des cocotiers.

Comprendre la crise : Les Risques du secteur noix de coco

Les données de la table ronde ont dressé un tableau sobre. Le secteur coco fait face à une crise sociale et d’approvisionnement imminente. Cela menace des millions de petits producteurs à travers l’Asie du Sud-Est. Contrairement aux crises soudaines, celle-ci s’est construite progressivement. Cela la rend plus insidieuse. Paradoxalement, une action coordonnée pourrait encore la résoudre.

Des plantations vieillissantes

Les cocotiers vieillissent. Les agriculteurs vieillissent aussi. Cette réalité biologique se trouve au cœur de la crise. Dans les principales régions productrices, les palmiers moyens ont dépassé leur productivité maximale. Ces arbres vieillissants produisent moins de noix de qualité inférieure. Cela impacte directement les revenus des agriculteurs et la fiabilité des filières. Les Philippines représentent une part substantielle de la production mondiale de coco avec l’Indonésie. De vastes plantations y nécessitent urgemment une replantation avec des variétés améliorées. La replantation n’est pas simplement un défi agronomique. C’est aussi économique et social. Les cocotiers prennent 5-7 ans pour atteindre leur maturité productive. Pour les petits exploitants au niveau de subsistance, cet écart représente un fardeau impossible. Les agriculteurs continuent de travailler des plantations vieillissantes et improductives. Ils manquent de ressources pour investir dans leur avenir. Cela crée un cercle vicieux de productivité déclinante. La pauvreté s’approfondit à chaque récolte.

Rupture générationnelle

Les arbres vieillissants préoccupent. La population agricole vieillissante préoccupe davantage. Les jeunes des régions productrices abandonnent l’agriculture pour les opportunités urbaines. Qui peut les blâmer ? La culture de la noix de coco signifie salaires de misère et travail épuisant. Elle n’offre aucune perspective vers une vie meilleure. Le choix de partir devient rationnel. Cet exode générationnel menace plus que les familles individuelles. Il représente désormais une menace existentielle pour les chaînes d’approvisionnement. Une présentation l’a illustré de manière frappante. Sans la prochaine génération d’agriculteurs, il n’y aura pas de noix de coco.

Pressions du marché et demande croissante

La demande mondiale de produits à base de noix de coco continue de croître. L’huile de coco remplit l’alimentation et les cosmétiques. L’eau de coco stimule les booms du marché des boissons. Les emballages durables et les biocarburants élargissent encore le marché. Les données d’exportation ont montré une augmentation de 76% au T1 2025. Les exportations d’huile de coco seules ont progressé de 85,5%. La demande croissante entre en collision avec une offre stagnante. Cela crée des conséquences prévisibles : volatilité des prix et insécurité d’approvisionnement. La pression augmente sur des communautés agricoles déjà stressées. Pour les entreprises avec des chaînes d’approvisionnement en coco, ce n’est pas abstrait. C’est un risque commercial matériel. Il menace les opérations, la réputation et la viabilité à long terme.

La solution : des programmes d’impact transformant les moyens de subsistance

La conférence a présenté des modèles prometteurs tirés du secteur privé ou de partenariats public-privé. Ceux-ci démontrent comment les programmes d’impact ciblés brisent les cercles vicieux lorsqu’ils adressent de manière chirurgicale les enjeux – création de revenus, adaptation aux nouvelles réalités climatique, accès au financement et à l’investissement dans les plantations (replantation, matériel de transformation ou de stockage plus performant), développement des débouchés et des marchés – de manière réplicable pour s’étendre et inclure toujours plus de bénéficiaires. Les programmes efficacement conçus n’améliorent pas seulement les indicateurs de durabilité. Ils améliorent fondamentalement les moyens de subsistance des agriculteurs tout en sécurisant la résilience des chaînes.

Investir dans la productivité et la qualité

Le projet Coconut Alliance a été présenté comme un exemple intéressant de collaboration public-privé à cet égard. Travaillant avec sept multinationales, GIZ et des partenaires gouvernementaux a atteint plus de 10 000 agriculteurs de noix de coco dans deux régions du sud des Philippines pour des résultats intéressants. La productivité a augmenté de 6% à 194% selon la région. Les améliorations de revenus variaient de 217% à 190%. Ce ne sont pas des gains marginaux. Ce sont des changements transformateurs qui altèrent fondamentalement l’équation économique des familles agricoles. Mais ces améliorations ne se sont pas produites par des interventions simplistes. Elles ont résulté de programmes holistiques abordant plusieurs contraintes simultanément. La formation aux bonnes pratiques agricoles est venue en premier. L’accès à des matériels de plantation améliorés a suivi. Le soutien aux systèmes d’interculture et d’agroforesterie a élargi les options. Les connexions aux marchés ont ouvert des opportunités. Le capital et le soutien technique ont permis la mise en œuvre.

L’accès aux équipement et à la technologie

Un thème est apparu constamment dans les échanges. L’accès à l’équipement et à la technologie s’est révélé d’une importance critique. Les petits exploitants manquent souvent d’outils de base. Ceux-ci pourraient améliorer considérablement leurs rendements et leur qualité. Les systèmes d’irrigation restent hors de portée par exemple. L’équipement d’application d’engrais n’est pas accessible. Les outils de récolte sont rares. Même les semis de qualité s’avèrent difficiles à obtenir.

Combler ces lacunes étend l’impact au-delà de la productivité agricole individuelle. Un meilleur équipement permet une production de meilleure qualité. Cela commande des prix premium et ouvre des marchés à plus forte valeur. Cela crée une marge de manœuvre financière. Les agriculteurs peuvent investir dans des améliorations à long terme comme le remplacement des palmiers vieillissants. Cela transforme l’agriculture d’une lutte pour la survie. Elle devient un moyen de subsistance viable attirant la prochaine génération.

Action collective et investissements mutualisés

Une présentation a particulièrement bien exploré les mécanismes d’« investissement partagé ». Ces modèles mutualisent les ressources des acteurs de la chaîne d’approvisionnement pour investir collectivement. Plutôt que des interventions fragmentées à petite échelle, la collaboration obtient de meilleurs résultats plus efficacement.

La logique est simple. Les cultivateurs de noix de coco ne fournissent pas qu’une seule entreprise. Ils font partie de bassins d’approvisionnement alimentant plusieurs acheteurs. Pourquoi chaque entreprise devrait-elle développer des programmes séparés, potentiellement concurrents ? La collaboration pourrait obtenir de meilleurs résultats. Ces mécanismes permettent des innovations comme les programmes régionaux de replantation. Les installations de transformation partagées deviennent possibles. Un pouvoir de négociation collective émerge—quelque chose que les petits exploitants individuels ne pourraient jamais atteindre seuls.

Solutions évolutives portant un changement systémique

L’approche de Ksapa pour la transformation des chaînes d’approvisionnement repose sur une prémisse. Les défis de durabilité sont des problèmes systémiques nécessitant des solutions systémiques. Les modèles efficaces doivent être conçus dès le départ avec l’échelle à l’esprit. Ils intègrent trois éléments critiques.

Des programmes économiquement durables

Premièrement, ils doivent être économiquement durables. Les programmes dépendant d’un financement externe perpétuel se fanent inévitablement. Les interventions vraiment durables créent une valeur économique qui soutient la mise en œuvre continue. Les améliorations de productivité génèrent des revenus accrus. Une partie peut être réinvestie dans la continuation et l’expansion du programme. La transparence de la chaîne d’approvisionnement réduit le risque de l’acheteur et les coûts de transaction. Ces économies peuvent partiellement financer les systèmes de transparence eux-mêmes.

Des programmes institutionnellement intégrés

Deuxièmement, les solutions évolutives doivent être institutionnellement intégrées. Les programmes les plus réussis s’intègrent profondément aux structures gouvernementales locales. Ils travaillent avec les coopératives d’agriculteurs et les relations existantes de la chaîne d’approvisionnement. Le partenariat de Coconut Alliance avec l’Autorité philippine de la noix de coco l’a exemplifié. Il a exploité les systèmes de vulgarisation du secteur public et les cadres politiques. Cela a créé un changement durable au-delà des délais du projet.

Des programmes réplicables mais adaptables

Troisièmement, les modèles réplicables doivent être adaptables plutôt que prescriptifs. Ce qui fonctionne dans les régions philippines de noix de coco ne se traduira pas de manière identique ailleurs. Les petits exploitants indonésiens font face à des contextes différents. Les coopératives indiennes nécessitent des approches différentes. Pour autant, Ksapa organise des programmes s’appuyant sur des principes sous-jacents qui restent constants : soutien holistique des agriculteurs et coordination de la chaîne d’approvisionnement. La collaboration public-privé et l’activation technologique restent donc critiques. Mais la mise en œuvre doit s’adapter aux contextes locaux.

La Technologie comme facilitateur, pas comme solution

Les discussions sur les solutions technologiques ont généré à la fois enthousiasme et scepticisme sain. La traçabilité blockchain a suscité le débat. La vue nuancée qui a émergé s’aligne sur l’expérience de Ksapa. La technologie est un facilitateur puissant mais jamais une solution autonome.

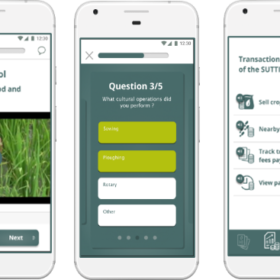

Les outils numériques pour l’enregistrement des agriculteurs peuvent améliorer considérablement la transparence. Ils permettent des interventions plus ciblées. Mais la technologie seule n’améliore pas les moyens de subsistance des agriculteurs. Elle crée une infrastructure d’information permettant aux programmes mieux conçus de fonctionner efficacement. Les systèmes de paiement mobile peuvent réduire les coûts de transaction. Ils améliorent l’accès des agriculteurs au crédit. Mais seulement dans des cadres plus larges abordant les contraintes sous-jacentes auxquelles les agriculteurs font face.

Les applications les plus prometteuses intègrent la technologie de manière réfléchie dans des programmes complets. Une initiative de formation des agriculteurs devient plus efficace avec des applications mobiles. Celles-ci fournissent des conseils agronomiques continus. Un programme de replantation obtient de meilleurs résultats avec la cartographie GPS. Cela permet un suivi précis et une gestion adaptative. La transparence de la chaîne d’approvisionnement s’améliore lorsque les outils numériques complètent les systèmes commerciaux basés sur les relations. Ils ne les remplacent pas.

Fertilisation croisée inter-sectorielle

Les défis fondamentaux identifiés dans la filière de la noix de coco se manifestent de manière similaire partout dans le monde, dans toutes les autres filières agricoles d’export. La pauvreté des petits exploitants affecte tous les secteurs. Les systèmes de production vieillissants créent des problèmes universels. Les défis de succession générationnelle traversent les matières premières. La fragmentation de la chaîne d’approvisionnement se produit dans le café, le cacao et même le riz par exemple.

Les modèles pionniers développés par Ksapa dans la noix de coco peuvent informer les interventions dans d’autres secteurs. L’inverse est également vrai. Les mécanismes d’investissement partagé pour la noix de coco s’appuient sur des réflexions portées en pratique dans le cacao par exemple. Cette pollinisation croisée d’approches accélère l’apprentissage. Elle permet une adaptation rapide de modèles éprouvés à de nouveaux contextes.

Partenariat avec Ksapa : Transformer les chaînes d’approvisionnement par l’impact à grande échelle

Ce qu’il se passe dans la filière de la noix de coco se répète dans toutes les autres filières agricoles. La fenêtre pour un changement incrémental se ferme. Le secteur de la noix de coco a tout simplement besoin d’investissements à grande échelle. Il en a besoin maintenant. Les risques de l’inaction sont clairs. La perturbation de l’approvisionnement menace les acheteurs. La pauvreté des agriculteurs s’approfondit quotidiennement. La discontinuité générationnelle s’accélère. En fin de compte, les chaînes d’approvisionnement dont des millions dépendent pourraient s’effondrer.

Mais la voie à suivre est tout aussi claire. Des modèles éprouvés existent. Les programmes d’impact fonctionnent. Les moyens de subsistance des agriculteurs peuvent s’améliorer pendant que les chaînes d’approvisionnement se renforcent. Les indicateurs de durabilité peuvent progresser simultanément. Le défi n’est pas de savoir quoi faire. C’est de mettre en œuvre des solutions avec la vitesse, l’échelle et la coordination nécessaires.

C’est précisément là que l’expertise de Ksapa crée de la valeur. Nous concevons et mettons en œuvre des programmes d’impact évolutifs et réplicables. Ceux-ci abordent les contraintes réelles auxquelles les agriculteurs sont confrontés. Ils construisent simultanément la résilience de la chaîne d’approvisionnement pour les acheteurs. Notre travail intègre la cartographie de la chaîne d’approvisionnement et l’évaluation des risques. La conception du programme s’ancre dans la réalité économique. Nous facilitons efficacement les partenariats public-privé. L’intégration technologique se fait de manière réfléchie. Le soutien à la mise en œuvre traduit les stratégies en résultats sur le terrain.

Votre entreprise peut s’approvisionner en noix de coco, riz ou cacao par exemple ? Vous pourriez être aux prises avec les exigences de diligence raisonnable des réglementations émergentes. Peut-être êtes-vous simplement engagé à construire des chaînes d’approvisionnement véritablement durables. Nous pouvons vous aider. Nos modèles s’adaptent aux matières premières, régions et configurations de chaînes d’approvisionnement. Ils maintiennent les éléments de base qui génèrent un impact à grande échelle.

Discutons de la façon dont Ksapa peut soutenir votre parcours de transformation de la chaîne d’approvisionnement. Contactez-nous pour explorer nos solutions évolutives. Abordez vos défis spécifiques. Construisez les chaînes d’approvisionnement résilientes et équitables que l’avenir exige. contact@ksapa.org

Crédit Photo : Sustainable Coconut Partnership

Adrien is a SUTTI Program Officer. He’s responsible for the development, operational implementation, and monitoring of SUTTI programs. He participates in designing financial structuring schemes leveraging SUTTI’s impacts.

He has previous experiences in various industries, within public, private, and non-profit organizations. Before joining, he was involved in microfinance and social entrepreneurship initiatives in Cambodia and the Philippines, after working for Danone and RATP.

He holds a Master’s in Finance from Paris-Dauphine University, as well as a Master in Management from ESSEC Business School.

He speaks French, English, and Spanish.