Alors que la perte de biodiversité s’accélère à l’échelle mondiale, les crédits biodiveEn novembre 2025, le Brésil a dévoilé lors de la COP30 l’un des mécanismes de financement climatique les plus ambitieux. Le Tropical Forest Forever Facility (TFFF) promet de mobiliser jusqu’à 125 milliards de dollars. L’objectif : protéger les forêts tropicales mondiales et récompenser jusqu’à 74 pays en développement. Ces nations seraient rémunérées pour maintenir leurs forêts intactes.

Ce fonds représente une expérience audacieuse de financement mixte. Il combine engagements publics et capitaux privés pour lutter contre la déforestation à grande échelle. Pourtant, sous ces chiffres impressionnants se cache une architecture financière complexe. Elle suscite de vives critiques d’organisations de la société civile. Les peuples autochtones et les experts en finance climatique s’interrogent également. Les questions sont nombreuses. Un mécanisme dépendant des marchés boursiers peut-il financer durablement la conservation ? La priorité accordée aux investisseurs représente-t-elle une véritable action climatique ? Ou s’agit-il d’innovation financière déguisée en politique environnementale ?

Plus fondamentalement : le TFFF aidera-t-il réellement à combattre le changement climatique ? Ou risque-t-il de détourner l’attention de solutions plus efficaces ? Pour les organisations naviguant dans le paysage évolutif du financement climat et biodiversité, comprendre ce mécanisme devient essentiel. Cette analyse examine la structure du fonds. Elle évalue ses promesses face à ses limites. Elle considère ses implications pour l’avenir du financement de la conservation forestière.

La promesse : massifier le financement de la conservation via les mécanismes de marché

L’innovation centrale du TFFF réside dans sa tentative de résoudre un problème persistant. Comment générer un financement durable à grande échelle pour la conservation forestière ? Et ce, sans imposer des demandes impossibles aux budgets publics.

Le mécanisme fonctionne en mobilisant 25 milliards de dollars de capital concessionnel. Ces fonds proviennent de gouvernements riches et de fondations philanthropiques. Ils permettent d’attirer 100 milliards supplémentaires d’investissements privés.

Les rendements de ce portefeuille de 125 milliards rembourseraient d’abord les investisseurs. Ensuite, ils compenseraient les pays participants à environ 4 dollars par hectare de forêt vérifiée.

Du point de vue de l’ingénierie financière, la structure est élégante. Le capital des donateurs sert de tampon contre les pertes. Le fonds offre ainsi aux investisseurs institutionnels une exposition notée AAA aux marchés obligataires mondiaux. Tout en servant ostensiblement des objectifs de conservation.

À titre de comparaison, le portefeuille du Fonds vert pour le climat s’élève à environ 18 milliards. L’ambition du TFFF est donc sans précédent dans le financement environnemental multilatéral.

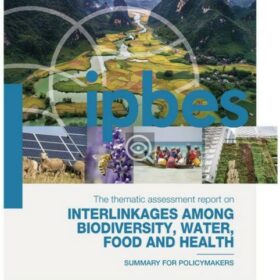

Le fonds répond également à un besoin légitime. Les forêts tropicales fournissent des services écosystémiques critiques. Séquestration du carbone, habitat pour la biodiversité, régulation du cycle de l’eau. Elles assurent aussi les moyens de subsistance de millions de personnes.

Pourtant, leur valeur en tant que forêts debout égale rarement les rendements économiques de leur conversion. Que ce soit en agriculture ou en exploitation forestière.

En créant un système de paiement valorisant les forêts intactes, le TFFF vise à modifier ce calcul. L’enjeu concerne plus d’un milliard d’hectares de forêts tropicales et subtropicales.

Les critères d’éligibilité établissent des indicateurs de performance clairs. Les pays doivent maintenir des taux de déforestation inférieurs à 0,5 % de leur superficie forestière totale. Cette moyenne est calculée sur les trois années précédentes. Ils doivent aussi démontrer des systèmes de gestion financière transparents.

20% des fonds doivent être alloués aux peuples autochtones et communautés traditionnelles. Ces exigences créent de la responsabilité, selon les promoteurs. Elles reconnaissent le rôle crucial de gestion des populations locales.

De plus, l’utilisation de surveillance par satellite promet une mesure transparente et vérifiable. Cela répond à un défi persistant dans le financement de la conservation.

En théorie, cela crée un système « paiement contre performance ». Les paiements s’ajustent automatiquement selon des résultats mesurables. Cela réduit le risque de financer des programmes inefficaces.

Les problèmes : risque financier, inéquité structurelle et hypothèses discutables

Malgré ses ambitions, le TFFF fait face à des défis fondamentaux. Ils soulèvent de sérieux doutes sur sa viabilité en tant que solution climatique.

Architecture financière et allocation des risques

La structure financière du fonds révèle une hiérarchie préoccupante des priorités. Les investisseurs privés occupent la position « senior ». Ils sont protégés en premier contre les pertes.

Les gouvernements sponsors récupèrent leur capital sur 40 ans avec intérêts. Ce n’est qu’après avoir satisfait ces obligations que les pays forestiers reçoivent des paiements. Et ces paiements dépendent entièrement des rendements des investissements.

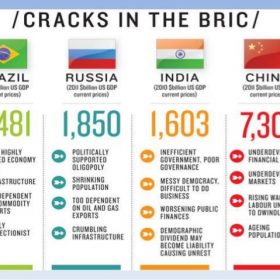

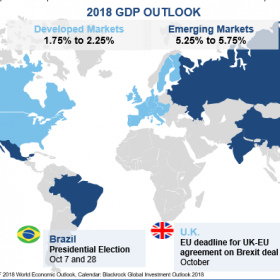

Cette structure signifie que le financement de la conservation devient otage de la volatilité des marchés. Une crise de la dette dans les marchés émergents pourrait « anéantir » le capital des sponsors. Une performance d’investissement médiocre prolongée ou une turbulence du secteur financier auraient le même effet. Les flux vers les forêts tropicales pourraient s’arrêter, possiblement avant même de commencer.

Les pays fournissant le service environnemental supportent le plus grand risque. Les investisseurs jouissent d’une protection garantie par des tampons financés par les contribuables.

Le niveau de paiement lui-même soulève des questions. À 4 dollars par hectare, la compensation peut être insuffisante. Elle ne modifiera pas vraiment les incitations économiques favorisant la déforestation. Particulièrement là où l’agriculture, l’exploitation forestière ou les mines offrent des rendements nettement supérieurs.

Comme le notent les critiques, « 125 milliards de dollars sonnent beaucoup mieux ». Mieux que « nous mettons 2,5 milliards sur la table de manière conditionnelle ». Pourtant, les ressources réelles atteignant les communautés forestières peuvent être bien moins impressionnantes. Une fois déduits les rendements des investisseurs, les frais de gestion et les coûts opérationnels.

Fragmentation et problèmes de légitimité

Le TFFF opère en dehors des trois conventions de Rio. Climat, biodiversité, dégradation des terres. Pourtant, il prétend contribuer à chacune d’elles.

Ce positionnement risque de saper des mécanismes multilatéraux déjà sous-financés. Comme le Fonds vert pour le climat et le Fonds d’adaptation. Tout en évitant les cadres de responsabilité intégrés dans ces canaux officiels.

Autrement dit : le fonds risque de ne pas augmenter les ressources totales. Il pourrait plutôt fragmenter les fonds déjà disponibles pour le financement climat et biodiversité.

À un moment où les pays développés subissent des pressions pour respecter leurs obligations, cette situation est problématique. Ils doivent honorer leurs engagements envers les nations vulnérables au climat selon l’Accord de Paris. Le TFFF fournit potentiellement une couverture commode pour réorienter les flux financiers existants. Plutôt que de les compléter.

Le recours du fonds aux capitaux privés dilue également un principe fondamental. Les pays développés portent une responsabilité historique pour le changement climatique. Ils doivent le financement climatique comme une obligation, pas une faveur.

En présentant les paiements forestiers comme des retours sur investissement, le TFFF renforce les approches basées sur le marché. Ces approches peuvent être fondamentalement inadéquates face à l’ampleur et l’urgence des crises.

Gouvernance, transparence et droits des peuples autochtones

Malgré l’engagement d’allouer 20 % des fonds aux peuples autochtones, le pouvoir décisionnel reste concentré. Il demeure entre les mains des gouvernements et des institutions financières.

La Coalition mondiale pour les forêts avertit que les groupes autochtones ont des « rôles consultatifs ». Mais ils manquent d’autorité réelle sur la gouvernance du fonds. Préoccupation majeure : ces communautés sont souvent les gardiens forestiers les plus efficaces.

Les informations sur les mécanismes de transparence restent rares. Idem pour les garanties contre la corruption et les structures de responsabilité.

La vérité est que certains pays forestiers tropicaux ont des régimes autocratiques. Leur espace civique est très limité. Cela devrait soulever de sérieuses questions.

Les paiements soutiendront-ils réellement la conservation ? Ou iront-ils simplement à des gouvernements ayant de piètres dossiers en droits humains ? Et une responsabilité limitée envers les populations dépendantes des forêts ?

Le seuil bas pour ce qui qualifie de « forêt » a également suscité des critiques scientifiques. Une couverture de canopée de 20 à 30 % pourrait permettre des paiements même là où l’exploitation industrielle se produit. Dans des forêts primaires.

Cela suggère que le fonds peut prioriser le décaissement plutôt que de véritables résultats de conservation. Récompenser la conformité minimale plutôt que la protection ambitieuse.

Implications pour l’action climatique et le financement de la conservation

Le TFFF représente une tendance plus large dans le financement climatique. Le recours croissant à l’ingénierie financière et à la mobilisation de capitaux privés. Plutôt qu’à l’investissement public direct dans les solutions climatiques.

Bien que l’innovation dans le financement de la conservation mérite d’être explorée, la structure du fonds révèle des priorités préoccupantes.

Le mécanisme demande essentiellement aux pays et communautés forestiers de fournir une gestion environnementale continue. Sans certitude de paiement. Tout en garantissant les rendements aux investisseurs et la récupération du capital pour les donateurs.

Cela inverse la logique de compensation des services écosystémiques. Cela suggère que l’objectif principal pourrait être de créer des véhicules d’investissement attrayants. Plutôt que d’assurer une conservation efficace.

De plus, le fonds ne s’attaque pas aux causes profondes de la déforestation. Chaînes de produits de base mondiales. Modèles de consommation dans les pays riches. Subventions agricoles incitant à la conversion des terres. Déséquilibres de pouvoir permettant l’extraction de ressources des régions forestières tropicales.

De ce point de vue, le TFFF peut être considéré comme une distraction. Il détourne l’attention de solutions réelles comme la réglementation. Ou la responsabilité des entreprises. Ou le financement direct des initiatives autochtones et locales.

L’engagement financier modeste à ce jour est révélateur. L’engagement d’un milliard du Brésil. L’attente révisée du ministre des Finances de lever 10 milliards d’ici 2026. Moins de la moitié de l’objectif initial de 25 milliards. Même les pays sponsors semblent donc sceptiques quant à la viabilité du fonds.

Le retrait signalé du Royaume-Uni suite aux préoccupations du Trésor indique davantage. Préoccupations concernant l’accessibilité dans un contexte de hausse de la dette. Le mécanisme pourrait avoir du mal à atteindre ses objectifs ambitieux de collecte de fonds.

Conclusion

Le Tropical Forest Forever Facility du Brésil émane d’une préoccupation sincère. La perte forestière et l’inadéquation du financement actuel de la conservation.

Son ampleur d’ambition mérite reconnaissance. Tout comme la tentative du Brésil de centrer la protection des forêts tropicales dans les discussions climatiques mondiales.

Pourtant, l’architecture fondamentale du fonds soulève des questions profondes. Prioriser la logique du marché financier sur les résultats de conservation. Protéger les investisseurs plutôt que les communautés forestières. Opérer en dehors des cadres multilatéraux établis.

S’agit-il d’un véritable progrès ou d’une distraction dangereuse ?

Les crises climatiques et de biodiversité exigent des réponses urgentes et à grande échelle. La conservation des forêts est indéniablement centrale aux deux défis.

Mais les solutions doivent être jugées non par l’impressionnant des chiffres annoncés. Mais par leur probabilité d’obtenir des résultats concrets. Par leur équité dans la répartition des coûts et bénéfices. Et par leur cohérence avec les principes plus larges de justice climatique.

Les organisations et gouvernements cherchant à soutenir la conservation forestière doivent examiner attentivement. Les mécanismes comme le TFFF font-ils vraiment progresser ces objectifs ? Ou servent-ils principalement à créer des opportunités d’investissement acceptables ? Tout en évitant d’affronter les changements systémiques réellement nécessaires.

La complexité de la structure financière du TFFF mérite une analyse minutieuse. La conditionnalité de ses paiements également. Et la hiérarchie de son allocation des risques.

Naviguer dans le paysage évolutif du financement climat et biodiversité exige une compréhension sophistiquée. Tant des impératifs environnementaux que des mécanismes financiers.

Chez Ksapa, nous apportons plus de 25 ans d’expérience. Nous aidons les organisations à évaluer les initiatives de durabilité. À structurer les investissements à impact. À développer des stratégies alignant rendements financiers et résultats environnementaux et sociaux authentiques.

Que vous évaluiez une participation à des fonds émergents comme le TFFF, développiez des stratégies de financement de la conservation, ou cherchiez à structurer des investissements délivrant un impact mesurable : notre équipe combine expertise technique approfondie et connaissances pratiques de mise en œuvre.

Président et Cofondateur. Auteur de différents ouvrages sur les questions de RSE et développement durable. Expert international reconnu, Farid Baddache travaille à l’intégration des questions de droits de l’Homme et de climat comme leviers de résilience et de compétitivité des entreprises. Restez connectés avec Farid Baddache sur Twitter @Fbaddache.