La nécessité de favoriser l’émergence de systèmes économiques non seulement responsables et résilients, mais également régénératifs pour l’environnement comme pour le tissu social, constitue une piste de plus en plus incontournable. Cela requiert d’adopter une approche multi-dimensionnelle, en travaillant sur différentes dimensions d’impact à la fois, mais également de réunir des parties prenantes d’horizons divers – public, privé, investisseurs & société civile – autour d’objectifs communs permettant la valorisation des externalités.

Cet article a été initialement publié sur le blog Convergences ici.

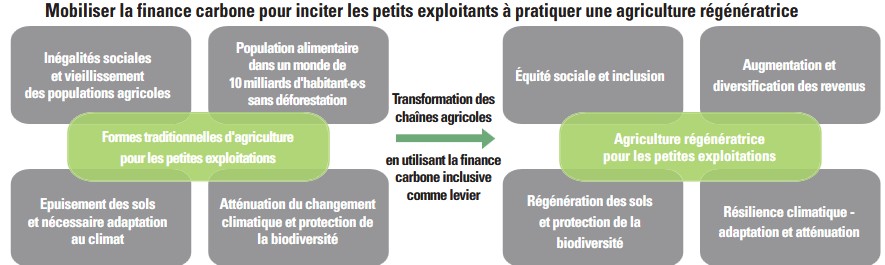

L’agriculture régénératrice et la finance carbone : une illustration

Dans ce cadre, l’agriculture régénératrice apparaît comme une des solutions les plus prometteuses et concrètes pour la transition écologique et sociale :

• le secteur agricole et forestier représente 24% des émissions de gaz à effet de serre (GES) mondiaux ;

• l’adaptation à ces dérèglements climatiques nécessite de remodeler les équilibres des exploitations ;

• l’épuisement des sols engendre une baisse des rendements sur les terres exploitées ;

• nous nous dirigeons vers un monde à 9 à 10 milliards d’êtres humains ;

• l’évolution de la production agricole doit inclure la question de la déforestation

• les populations agricoles sont globalement en vieillissement accéléré et peinent à se renouveler ;

• l’inclusion sociale des femmes et des jeunes demeure un défi majeur pour conserver les jeunes générations en zone rurale ;

• 78 % des personnes les plus pauvres vivent et travaillent dans les zones rurales et dépendent principalement des activités agricoles.

Autant d’indicateurs essentiels qui encouragent à favoriser l’utilisation des terres existantes et la restauration des sols, pour permettre une meilleure santé environnementale comme des perspectives d’activités plus équitables. Pourtant, l’adoption de l’agriculture régénératrice reste bloquée à l’heure du passage à l’échelle, notamment au premier kilomètre des chaînes de valeur agricoles, au niveau des petits fermiers.

L’explosion attendue des marchés carbone volontaires

D’un autre côté, les marchés carbone (VCM – Voluntary Carbon Markets) dits volontaires rentrent dans une décennie prometteuse quoique probablement agitée. Le segment AFOLU (Agriculture, Foresterie) continuera à représenter une partie significative des programmes carbone mais devra de plus en plus intégrer les chaînes d’approvisionnement fragmentées où interviennent des centaines de millions de petits agricult·eur·rice·s. Les anticipations d’évolution du marché global vont ainsi de 30 à 150 milliards dans la décennie, alors que pour la première fois le milliard de dollars était atteint en 2021… Autant dire qu’il est vraisemblable qu’une certaine confusion s’installe. Le seul moyen d’éviter les accusations de green ou SDG washing, les crédits ainsi générés s’apparentant à des indulgences, sera d’établir la solidité de l’impact social apporté ainsi que la réelle additionnalité des démarches mises en œuvre.

La transition juste, un impératif

En effet, la transition environnementale ne pourra prendre corps que si elle s’inscrit dans un cadre de justice sociale. Il n’y aura pas de transition climatique possible si elle n’est pas juste. Ainsi, l’inclusion des petits fermiers dans ce développement à venir de la finance carbone est un impératif, tout autant pour des raisons d’équité que d’acceptabilité. Devant le manque de terres et au regard de ces objectifs d’équité, les actions sur les exploitations existantes pour favoriser les changements de pratique et l’adoption de l’agriculture régénératrice peuvent s’appuyer sur l’essor anticipé des marchés carbone volontaires. Ceux-ci permettent de trouver des financements additionnels tout en fournissant un impact environnemental réel et une redistribution de valeur. Par ailleurs, c’est également une opportunité pour inscrire dans le temps les projets de développement, en leur donnant des moyens de perdurer et de s’autofinancer pour profiter à plein de leurs efforts de mise en place, au moyen des marchés de compensation. Tous ces éléments constituent autant d’excellentes raisons pour inclure de plus en plus les petites exploitations dans les projets de finance carbone, notamment dans les pays émergents et en développement, et favoriser la transition vers l’agriculture régénératrice.

De nombreux obstacles… que les solutions digitales peuvent aider à franchir

Mais les barrières financières et opérationnelles sont nombreuses face à ce besoin :

• Prix de la Tonne Equivalent Carbone longtemps anémique ;

• Coût élevé pour la qualification et le monitoring des crédits comme pour les transactions ;

• Incertitude des niveaux d’émission ;

• Surtout, difficulté d’induire des changements de pratiques et d’inscrire dans la durée la participation des petits fermiers.

Dès lors il faut penser les schémas à l’échelle, à deux niveaux :

• Validation, monitoring et émission des crédits : les analyses combinant différentes sources de données, terrain et satellite par exemple, les approches de data science d’identification et traitement des données anormales (outlier spotting, redundancies, sampling, etc.) permettent de traiter des échantillons importants en croisant avec des approches terrain ;

• Partage de la valeur créée avec les fermiers et parties prenantes, en numéraire et en nature.

En élargissant le débat, ceci pourrait plus largement faire avancer l’opérationnalisation des mécanismes de valorisation des externalités (comme les marchés carbone volontaires en sont un exemple typique), dans des coalitions multi-parties prenantes ou au travers d’Impact bonds : au niveau social, comme les actions d’égalité hommes-femmes, ou environnemental, autour de la biodiversité par exemple. La robustesse des démarches d’impact constituera en effet le plus sûr ciment des coalitions multi-parties prenantes nécessaires à l’émergence de modèles d’économie régénératricepour toutes les parties prenantes.

Illustration Freepik

20+ years of experience in investment & asset management.

Raphael Hara works on relationships between finance and sustainability, in particular through the development and management of impact investment funds and projects.