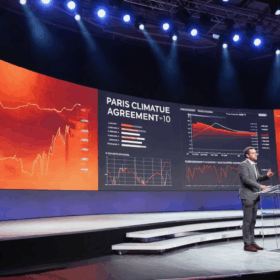

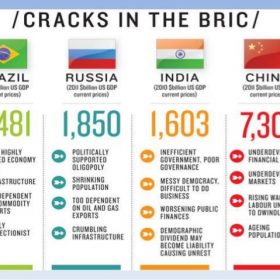

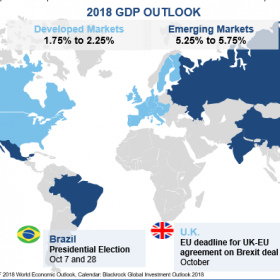

A l’approche de la COP30 à Belèm, au Brésil, la communauté internationale célèbre tristement les 10 ans de l’Accord de Paris. Ce qui devait à l’époque représenter un moment décisif de la diplomatie climatique mondial fait désormais face à un constat inconfortable. Les objectifs fixés en 2015 semblent de plus en plus lointains, dans un contexte où la terre se dirige officiellement vers une trajectoire de réchauffement à 2,7°C, qu’une 7e limite planétaire vient d’être franchie, que les budgets nationaux alloués à l’action climatique diminuent, et que la volonté géopolitique de renforcer les actions s’évapore partout, sauf étonnamment en Chine.

Mais dans ce paysage pessimiste, un autre récit émerge: à l’heure de la COP30, la véritable action climatique se déroulera plus probablement non plus au sein de sommets internationaux, mais dans le travail urgent quotidien et inévitable qui se déroule désormais avant tout dans les villes, les territoires et au sein des communautés du monde entier. Les acteurs locaux découvrent progressivement ce que les dirigeants mondiaux semblent réticents à admettre: l’adaptation et la résilience ne sont plus optionnelles pour se donner bonne conscience auprès de générations futures. Elles sont une question de survie pour les générations présentes.

Que reste-il de l’ambition climatique mondiale

Les chiffres dressent un constat implacable. Les politiques actuelles placent la planète sur une trajectoire de réchauffement de 2,7 °C, un scénario catastrophique qui rendrait de vastes régions inhabitables et déclencherait un effondrement écologique et social en cascade. Cette réalité contraste fortement avec l’objectif ambitieux de l’Accord de Paris, qui visait à limiter le réchauffement à 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels. Elle découle de plusieurs tendances inquiétantes observées ces dernières années :

Des coupes budgétaires alarmantes

Alors même que la plus haute instance judiciaire des Nations unies a établi que les États ont l’obligation juridique de protéger le système climatique, et que les préparatifs de la COP30 s’accélèrent, les coupes budgétaires climatiques deviennent la norme plutôt que l’exception :

- Au Mexique, le budget 2026 prévoit des réductions significatives dans les programmes verts clés, tout en augmentant simultanément les ressources allouées aux énergies fossiles.

- Aux États-Unis, le mandat climato-sceptique de Donald Trump a affaibli l’action climatique, entraînant des coupes dans la recherche et l’énergie verte, alors que les investissements dans les énergies fossiles repartaient à la hausse.

- En Europe, de nombreux pays ont commencé à réduire leur contribution à l’aide climatique internationale, une évolution qui coïncide avec des changements de gouvernance et l’influence croissante de forces politiques d’extrême droite.

L’ironie est amère : alors que la crise climatique s’aggrave, les engagements financiers se réduisent et vont à l’encontre non seulement des exigences scientifiques mais aussi des besoins des acteurs économiques.

Un paysage politique changeant

Le terrain politique n’offre guère plus de réconfort. Alors que le Premier ministre britannique Keir Starmer n’aurait pas l’intention d’assister à la COP30, les États-Unis sous Donald Trump se montrent ouvertement hostiles à l’action climatique, son administration qualifiant le changement climatique de « supercherie » et démantelant systématiquement les protections environnementales. Le gouverneur de Californie Gavin Newsom a qualifié ce rejet du changement climatique « d’auto-sabotage économique » et « d’abomination », illustrant les fractures profondes qui traversent même certaines nations totalement polarisées sur ces questions qui concernent pourtant tout un chacun.

Dans ce contexte de recul généralisé, les récentes annonces de la Chine attirent l’attention. Pékin a promis de réduire ses émissions nettes de gaz à effet de serre de 7 à 10 % par rapport à leur pic d’ici 2035, soit le premier objectif absolu de réduction du pays. Si ce changement de cap est notable, des experts jugent la cible «conservatrice » et « bien trop faible pour éviter une catastrophe mondiale ». Même cette avancée modeste de la part du plus grand émetteur mondial souligne l’ampleur du chemin qui reste à parcourir pour atteindre l’action transformative dont la planète a besoin.

Les COP: une reconnaissance mondiale, mais des avancées limitées

Une reconnaissance du changement climatique et un consensus au niveau mondial

Malgré les échecs en matière d’ambition et de mise en œuvre, il faut reconnaître ce que le processus des COP a permis d’obtenir : une reconnaissance universelle que le changement climatique constitue une menace existentielle pour la civilisation humaine. Le consensus scientifique est désormais écrasant et rares sont les acteurs sérieux qui contestent encore la réalité ou la gravité de la crise.

- Lors du récent sommet climatique de l’ONU, 120 pays et l’Union européenne ont annoncé des objectifs de réduction des émissions. Le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a rappelé que « la science exige l’action, le droit la commande, l’économie la rend incontournable et les peuples l’appellent de leurs vœux ». Cette large participation montre que la question climatique reste solidement inscrite à l’agenda international, même si les engagements pris demeurent très en deçà de ce qui serait nécessaire.

- Le processus des COP a également posé des bases essentielles pour la coopération internationale, les marchés du carbone, le financement climatique et le transfert de technologies. Il a créé des mécanismes de responsabilité, certes imparfaits, et offert une tribune à la société civile, aux peuples autochtones et aux nations vulnérables pour faire entendre leur voix. L’existence même des contributions déterminées au niveau national (NDCs) représente une évolution significative dans la manière dont les pays rapportent et suivent leurs engagements climatiques.

Une question demeure : comment aller plus loin ?

Les inondations dévastatrices, les vagues de chaleur implacables et les sécheresses paralysantes ne sont plus des catastrophes exceptionnelles — elles deviennent les traits marquants de notre époque. Rien qu’en 2025, l’Europe a affronté des conditions météorologiques extrêmes propices aux incendies en Espagne, au Portugal et ailleurs, les États-Unis ont subi un été marqué par des crues soudaines, et la mousson asiatique a entraîné des pluies sans précédent. Ces événements ne sont pas des anomalies isolées mais les symptômes d’un schéma croissant, aux coûts humains et économiques de plus en plus lourds. Quand des communautés sont sous l’eau, quand les récoltes échouent, quand les vagues de chaleur tuent par milliers, les progrès incrémentaux des négociations internationales paraissent de plus en plus déconnectés de l’urgence immédiate.

COP30: Les grands enjeux sur la table

Alors que certains espèrent que la COP30 deviendra un sommet climatique historique, plusieurs thèmes critiques devraient dominer les discussions cette année au Brésil et stimuler davantage l’action climatique. La quatrième lettre de la présidence a défini l’Agenda d’action autour de six piliers stratégiques :

- Énergie, industrie et transport

- Forêts, océans et biodiversité

- Agriculture et systèmes alimentaires

- Résilience urbaine et hydrique

- Développement humain et social

- Finances, technologies et renforcement des capacités

Au cœur des négociations se trouve le renouvellement des contributions déterminés au niveau national (NDCs). Actualisées tous les cinq ans et censées s’aligner sur l’objectif de 1,5 °C, ces contributions représentent la tâche la plus urgente des gouvernements. Or, avec 95 % des pays n’ayant pas respecté l’échéance de février 2025, la COP30 devra inciter les dirigeants non seulement à annoncer de nouveaux objectifs, mais aussi à présenter des plans de mise en œuvre crédibles.

Les forêts constitueront également un thème central du sommet, déjà présenté comme la « COP de l’Amazonie ». Le Brésil a annoncé son intention d’appeler à des investissements massifs dans les forêts tropicales, véritables puits de carbone irremplaçables et atouts cruciaux pour l’atténuation du changement climatique.

Enfin, tout au long des débats, la question de la justice climatique sera omniprésente, avec une exigence forte : obtenir des financements fiables pour les pays en développement.

L’action locale, moteur d’une résilience durable

Les développements les plus significatifs en matière de lutte contre le changement climatique ne se jouent plus dans les salles de conférences. Lorsque nos infrastructures s’effondrent, lorsque nos systèmes agricoles vacillent, lorsque nos citoyens meurent sous les canicules et les cyclones, nous ne pouvons plus attendre une prochaine COP pour trouver des solutions.

- L’engagement de l’Etat de Californie en faveur du climat, malgré l’hostilité du gouvernement fédéral, prouve que des acteurs infranationaux peuvent passer à l’action lorsque les États défaillent. La coalition America Is All In a publié des déclarations communes pour maintenir ses engagements climatiques et critiquer le recul fédéral en matière de politique environnementale.

- Partout, les villes investissent dans des infrastructures résilientes, non pas parce que des traités internationaux l’exigent, mais parce que l’alternative serait un effondrement systémique. La lutte contre les îlots de chaleur urbains, les réseaux énergétiques décentralisés et les infrastructures vertes ne sont plus des options souhaitables : ce sont des nécessités. Le concept des « villes éponges » en Chine, conçues pour absorber des pluies extrêmes, représente le type d’adaptation concrète que les communautés ne peuvent plus se permettre de différer.

L’action locale avance souvent plus vite que les processus internationaux. Tandis que les nations débattent d’objectifs pour 2050, les villes peuvent rapidement déployer des systèmes de vélos en libre-service, installer des panneaux solaires sur les bâtiments publics, adapter leurs normes de construction ou créer des forêts urbaines. Cette agilité est essentielle, car le climat n’attend pas le consensus diplomatique. L’action locale génère des boucles de rétroaction puissantes : au fur et à mesure que les communautés constatent les bénéfices de leurs solutions de résilience, le soutien politique se renforce. La logique économique devient également irrésistible : quand l’installation solaire, la rénovation énergétique ou les infrastructures vertes créent des emplois locaux, l’action climatique devient un véritable impératif économique.

Conclusion

Alors que la COP30 s’ouvre à Belém et que l’Accord de Paris atteint son dixième anniversaire, il est temps d’évaluer l’ampleur de l’action climatique mondiale. Si le processus diplomatique a permis de reconnaître universellement la menace climatique et de poser les bases d’une coopération internationale, il a manifestement échoué à générer la rapidité et l’ampleur d’action que la science exige.

Cependant, et à mesure que les événements extrêmes se multiplient et s’intensifient, les communautés du monde entier découvrent que la résilience n’est pas une option — c’est une condition de survie. L’action locale grandissante pourrait, à terme, s’avérer plus déterminante que les accords imposés d’en haut, précisément parce qu’elle repose sur des besoins concrets et produit des bénéfices tangibles. La vraie question pour la décennie à venir n’est pas de savoir si le processus des COP reste pertinent, mais de savoir comment créer de meilleures synergies entre les cadres internationaux et l’action locale.

Collaborer avec Ksapa pour construire des parcours de résilience climatique

La transition vers la résilience climatique exige expertise, vision stratégique et capacités opérationnelles. Que vous soyez une entreprise cherchant à aligner ses activités sur les réalités climatiques, un gouvernement développant des stratégies d’adaptation ou une organisation naviguant dans la complexité de l’action climatique, les défis sont immenses — mais les opportunités le sont tout autant.

L’équipe de Ksapa apporte une expertise approfondie en stratégie de durabilité, évaluation des risques climatiques, planification de la résilience et mobilisation des parties prenantes. Nous savons que l’action climatique efficace doit être adaptée aux contextes spécifiques, alignée sur les objectifs de votre organisation et ancrée dans les meilleures données scientifiques.

Nous pouvons vous aider à :

- Évaluer vos vulnérabilités climatiques et élaborer des stratégies d’adaptation complètes,

- Naviguer dans un paysage réglementaire et politique en constante évolution,

- Identifier des opportunités dans la transition énergétique,

- Mobiliser vos parties prenantes autour d’initiatives climatiques,

- Mesurer, rendre compte et communiquer vos impacts climatiques,

- Intégrer la résilience dans l’ensemble de vos activités.

N’attendez pas la prochaine COP pour entamer votre parcours vers la résilience climatique. Contactez Ksapa dès aujourd’hui pour découvrir comment nous pouvons aider votre organisation à prospérer dans un monde en mutation.

contact@ksapa.org

Président et Cofondateur. Auteur de différents ouvrages sur les questions de RSE et développement durable. Expert international reconnu, Farid Baddache travaille à l’intégration des questions de droits de l’Homme et de climat comme leviers de résilience et de compétitivité des entreprises. Restez connectés avec Farid Baddache sur Twitter @Fbaddache.

-

Farid Baddache

-

Farid Baddache

-

Farid Baddache

-

Farid Baddache

-

Farid Baddache15 novembre 2024

-

Farid Baddache23 septembre 2023

-

Farid Baddache

-

Farid Baddache

-

Farid Baddache

-

Farid Baddache

-

Farid Baddache

-

Farid Baddache

-

Farid Baddache

-

Farid Baddache

-

Farid Baddache

-

Farid Baddache

-

Farid Baddache

-

Farid Baddache

-

Farid Baddache

-

Farid Baddache

-

Farid Baddache

-

Farid Baddache

-

Farid Baddache

-

Farid Baddache18 septembre 2018

Dana est membre de l'équipe conseil en tant que consultant junior et renforcer l'équipe sur les sujets de droits de l'homme et durabilité. Passionnée par ces enjeux, Dana a précédemment travaillé chez Altai Consulting sur des questions de durabilité et de société en Afrique. Diplômée d'un Master en commerce international à HEC Paris, Dana parle français et anglais.

-

Dana Tayeb