La CSDDD affaiblie par l’Omnibus UE. Pourquoi les positions ont des positions opposées ? Que faire face à cette incertitude réglementaire ?

La directive européenne du devoir de vigilance CS3D à la croisée des chemins

La directive sur le devoir de vigilance des entreprises promettait une révolution. Elle devait créer des règles du jeu équitables. Les entreprises occidentales se plaignaient depuis des années. Leurs concurrents des économies émergentes opéraient sous des règles plus légères. Ils évitaient les contrôles coûteux en matière de droits humains. Ils esquivaient les garanties environnementales dans leurs chaînes d’approvisionnement… La CSDDD allait changer cela. Adoptée en 2024, la CS3D établissait des normes uniformes. Toute grande entreprise sur les marchés européens devrait respecter les mêmes obligations. La géographie n’aurait plus d’importance. Un fabricant chinois suivrait les mêmes règles qu’un allemand. Du moins, c’était la théorie.

Moins d’un an plus tard, tout a changé. Le paquet de simplification Omnibus de la Commission européenne est arrivé en février 2025. Il a fondamentalement remodelé la directive. Le champ d’application s’est considérablement réduit. Les exigences ont été substantiellement affaiblies. Les retards de calendrier ont repoussé la mise en œuvre de plusieurs années.

En octobre 2025, la bataille politique s’est intensifiée. Les socialistes et démocrates du Parlement européen ont accepté la position des conservateurs. Les négociations en trilogue ont commencé entre la Commission, le Conseil et le Parlement. Le sort de la directive restait en suspens.

Le plus remarquable : l’Europe des entreprises s’est scindée en camps opposés. Roland Busch, PDG de Siemens, et Patrick Pouyanné, PDG de TotalEnergies, ont mené un groupe de 46 dirigeants. Ils exigeaient l’abolition complète de la CSDDD. Pendant ce temps, Ferrero, Mars et Nestlé prenaient la position inverse. Ils demandaient le maintien de réglementations environnementales solides.

Pourquoi cette divergence spectaculaire ? Qu’est-ce qui explique une telle dynamique antinomique ? Et que doivent faire les entreprises face à une réglementation aussi imprévisible ?

La promesse de l’équité concurrentielle – Pourquoi l’Europe avait besoin de la CSDDD

La CSDDD est née d’un grief concurrentiel fondamental. Les entreprises européennes faisaient face à des coûts croissants liés à la conformité en matière de durabilité. Pendant ce temps, les concurrents d’Amérique du Nord, de Chine et des économies émergentes opéraient sous des règles différentes. Cela créait des désavantages structurels sur les marchés mondiaux. Prenons un exemple.

- Une entreprise textile française met en œuvre des audits rigoureux du travail. Elle s’efforce d’assurer des salaires décents dans toute sa chaîne d’approvisionnement asiatique. Elle investit dans des garanties environnementales dans les installations de ses fournisseurs. Ces pratiques coûtent de l’argent. Elles nécessitent du personnel dédié, des systèmes de surveillance et des mesures correctives.

- De l’autre côté de la frontière, un concurrent s’approvisionne dans les mêmes régions. Mais sa juridiction d’origine n’exige pas une telle vigilance. Il ne fait face à aucune pénalité pour les violations de droits humains dans la chaîne d’approvisionnement. Sa structure de coûts reste plus légère. Ses prix restent plus compétitifs.

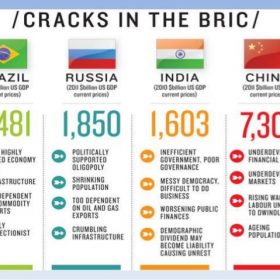

Ce schéma se répétait dans tous les secteurs. Les fabricants allemands se plaignaient des rivaux chinois subventionnés par l’État. Les maisons de mode italiennes notaient que les concurrents turcs évitaient la conformité environnementale. Les entreprises alimentaires nordiques regardaient les exportateurs agricoles brésiliens opérer sans surveillance des droits humains.

La CSDDD visait à établir un socle commun pour le devoir de vigilance en matière de durabilité. Elle devait uniformiser les règles du jeu pour les entreprises opérant dans l’UE. Le mécanisme était intelligent. Toute entreprise générant un chiffre d’affaires substantiel dans l’UE ferait face aux mêmes obligations. L’origine deviendrait sans importance. La puissance du marché de l’UE allait imposer des règles réduisant les distortions de concurrence.

L’impératif d’harmonisation

Avant la CSDDD, l’Europe souffrait déjà de fragmentation. La France a adopté sa loi sur le devoir de vigilance en 2017. L’Allemagne a suivi avec sa loi sur le devoir de vigilance dans les chaînes d’approvisionnement en 2021. La Belgique, les Pays-Bas et l’Espagne prévoyaient des lois similaires. Chaque juridiction créait des exigences différentes. Les entreprises naviguaient dans un patchwork d’obligations plus ou moins convergent.

La CSDDD cherchait à harmoniser les exigences de diligence raisonnable dans les États membres de l’UE. Elle visait à uniformiser les règles du jeu pour les entreprises actives sur le marché européen. Cette harmonisation importait pour deux raisons. Premièrement, elle éliminait les avantages concurrentiels de l’arbitrage juridictionnel en Europe. Deuxièmement, elle créait des règles prévisibles pour les concurrents internationaux.

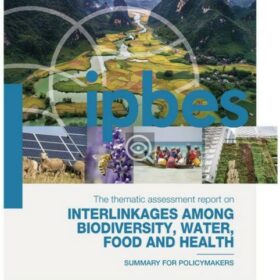

La dimension extraterritoriale s’est avérée cruciale. La CSDDD complétait la directive sur les rapports de durabilité des entreprises. Elle s’inscrivait dans la politique de l’UE visant à favoriser une économie qui fonctionne pour les citoyens. Ensemble, ces instruments promettaient une véritable responsabilisation. Voyons comment cela fonctionnerait en pratique.

- Une grande entreprise pharmaceutique indienne exporte vers l’Europe. Son chiffre d’affaires dans l’UE dépasse les seuils pertinents. Selon la CSDDD, elle doit mettre en œuvre le devoir de vigilance en matière de droits humains. Elle doit évaluer les impacts environnementaux dans sa chaîne de valeur. Elle doit engager les parties prenantes et établir des mécanismes de réclamation.

- Sans CSDDD, cette entreprise ne fait face à aucune de ces exigences. Ses concurrents européens, si. Le terrain de jeu s’incline en conséquence.

Passer du reporting à l’impact

La CSDDD allait au-delà des exigences de reporting. Elle imposait une intervention réelle. Les entreprises devaient identifier les risques, prévenir les impacts, atténuer les dommages et fournir des réparations. La directive créait une exposition en matière de responsabilité pour les manquements.

Cette approche axée sur l’action différenciait la CSDDD des cadres antérieurs. Alors que la CSRD impose le reporting des impacts significatifs, la CSDDD exigeait que les entreprises traitent activement ces impacts. La combinaison créait une responsabilisation complète.

Les dispositions relatives à la responsabilité civile importaient particulièrement. Les entreprises pouvaient faire face à des réclamations de dommages pour préjudices liés aux droits humains ou à l’environnement. Cette exposition financière incitait à une conformité rigoureuse. La durabilité passait d’initiative volontaire à une nécessité commerciale.

L’argument concurrentiel de la durabilité

Les partisans soutenaient que la CSDDD améliorerait finalement la compétitivité. Elle stimulerait l’innovation dans les pratiques durables. Elle protégerait les entreprises européennes des risques de réputation. Elle les positionnerait avantageusement à mesure que les normes mondiales se renforceraient.

Une enquête récente confirme un large soutien des décideurs économiques à la CS3D par ailleurs. 63% des dirigeants dans cinq grandes économies de l’UE soutiennent les plans de transition climatique obligatoires pour les grandes entreprises. Ils exhortent la Commission à maintenir des cadres de durabilité robustes. Ils soulignaient la nécessité d’informations ESG standardisées pour des décisions d’investissement éclairées. De ce point de vue, une vigilance raisonnable solide n’entrave pas les entreprises. Elle les protège.

La logique des investisseurs s’est avérée également convaincante. Les risques de durabilité sont des risques financiers. Les impacts climatiques perturbent les opérations. Les violations des droits humains déclenchent des boycotts. La dégradation environnementale détruit les chaînes de valeur. Les entreprises sans diligence raisonnable robuste font face à une exposition catastrophique. Pourtant, cette vision stratégique à long terme est entrée en collision avec des inquiétudes immédiates sur la compétitivité de court terme dans le contexte de développement de droits de douane américains notamment.

L’éviscération par l’Omnibus – Comment la réglementation s’est effondrée

Le paquet de simplification Omnibus a fondamentalement réécrit la CSDDD. Présenté le 26 février 2025, il proposait des changements radicaux. En octobre 2025, ces changements se concrétisaient. La position du Parlement européen s’est solidifiée. Les négociations en trilogue ont commencé.

Octobre 2025 : Le champ d’application se réduit considérablement

Le 8 octobre 2025, les socialistes et démocrates du Parlement européen ont accepté la position du Parti populaire européen. Cela marquait un tournant crucial. Le champ d’application modifié procéderait aux négociations en trilogue. Les trois institutions de l’UE montraient une convergence croissante diluant la CS3D de son contenu. Les trois s’accordent désormais sur les changements de seuils clés.

- Les entreprises de moins de 1 000 employés obtiennent une exemption complète. Le seuil financier reste contesté. La Commission a proposé 50 millions d’euros de chiffre d’affaires. Le Conseil et le Parlement soutiennent plutôt 450 millions d’euros.

- Pour la CSDDD spécifiquement, un consensus s’est formé autour de barres encore plus hautes. Le seuil passe à 5 000 employés et 1,5 milliard d’euros de chiffre d’affaires. Cela réduit considérablement le champ d’application de la directive. Elle exclut la grande majorité des entreprises.

- Plus crucial encore, les trois institutions s’accordent désormais pour éliminer tout régime de responsabilité civile harmonisé. Cela représente l’inversion complète du mécanisme de responsabilisation original de la CSDDD. La disposition qui promettait des conséquences uniformes à travers l’Europe disparaît simplement.

Propositions de février 2025 : La première vague de dilution déjà

L’érosion a commencé des mois plus tôt. L’Omnibus de février 2025 a introduit des changements fondamentaux sous la bannière de la compétitivité. Il visait à réduire les charges administratives de 25% pour les grandes entreprises. Pour les PME, l’objectif atteignait 35%.

Les retards de calendrier sont venus en premier. La date limite de transposition est passée de juillet 2026 à juillet 2027. La première vague d’application est passée de juillet 2027 à juillet 2028. Les entreprises ont reçu une année supplémentaire de préparation.

Pourtant, ce retard a eu des effets en cascade. Les entreprises ont adopté des postures d’attente. Les efforts de mise en œuvre ont stagné. L’urgence s’est évaporée. Les avantages concurrentiels pour les premiers acteurs ont disparu.

Champ d’application de la chaîne de valeur sévèrement restreint

Le plus conséquent peut-être, l’Omnibus a réduit la couverture de la chaîne de valeur. La CSDDD originale exigeait que les entreprises évaluent les partenaires commerciaux directs et indirects. La version modifiée introduit des limitations critiques.

Les évaluations approfondies des risques pour les partenaires indirects nécessitent désormais des « informations plausibles » suggérant des impacts négatifs. Sans ces informations, les entreprises peuvent ignorer les fournisseurs distants. Cela crée des failles massives en pratique. L’ignorance devient un critère de conformité ! Je ne sais pas, donc il n’y a pas de problème…

Considérons les chaînes d’approvisionnement électroniques mondiales. Une marque européenne s’approvisionne auprès d’assembleurs asiatiques. Ces assembleurs utilisent des fabricants de composants. Les composants incorporent des minéraux provenant de mines africaines.

- Selon la CSDDD originale, la marque doit évaluer toute la chaîne.

- Selon les règles Omnibus, la marque se concentre principalement sur les partenaires directs. Elle évalue les assembleurs mais pas les fabricants de composants. Elle ignore certainement les opérations minières lointaines. À moins que des « informations plausibles » ne surgissent, l’ignorance devient critère de conformité.

Le fardeau de la preuve change fondamentalement. Les entreprises peuvent prétendre manquer d’informations sur les fournisseurs indirects. L’opacité des chaînes d’approvisionnement devient une défense. La diligence raisonnable systématique proactive visant à éviter les problèmes cède la place à l’enquête réactive une fois des problèmes avérés.

Surveillance et engagement vidés de leur substance

Les exigences opérationnelles ont subi des coupes sévères. Les entreprises font désormais face à des obligations de surveillance tous les cinq ans au lieu d’annuellement. Dans les secteurs en évolution rapide, les cycles de cinq ans garantissent des angles morts. Des impacts négatifs significatifs peuvent émerger, s’intensifier et causer des dommages irréversibles entre les examens.

Les exigences d’engagement des parties prenantes ont été affaiblies de manière similaire. La proposition Omnibus réduit le champ des parties prenantes à celles « directement affectées » par les opérations. Cela exclut potentiellement les organisations de la société civile, les syndicats et les représentants communautaires.

Ces groupes servent souvent de systèmes d’alerte précoce. Ils identifient les risques émergents avant qu’ils ne deviennent des crises. Leur exclusion réduit la qualité de la diligence raisonnable. Elle limite également les mécanismes de responsabilisation. Moins de voix peuvent tenir les entreprises responsables.

Élimination de la responsabilité civile

Les dispositions relatives à la responsabilité civile ont fait face à une suppression complète. La CSDDD originale établissait des règles de responsabilité spécifiques à l’échelle de l’UE. Elles s’appliqueraient comme des dispositions impératives prioritaires même en vertu du droit non européen. Le paquet Omnibus élimine cela entièrement.

Au lieu de cela, la directive révisée renvoie aux régimes de responsabilité nationaux variables. Cela réintroduit la fragmentation au sein de l’UE. Une entreprise pourrait faire face à une responsabilité substantielle en France mais à une exposition minimale dans un autre État membre. Le terrain de jeu équitable disparaît.

L’élimination supprime également les normes uniformes pour les concurrents non européens. Sans responsabilité harmonisée, les dynamiques concurrentielles reviennent à l’arbitrage juridictionnel. Les entreprises structurent leurs opérations pour minimiser l’exposition. L’objectif original de la CSDDD s’évapore.

Plans de transition climatique rétrogradés

La CSDDD établissait initialement un lien utile entre les droits humains et l’atténuation des risques climatiques. L’Omnibus supprime l’exigence pour les entreprises de « mettre en œuvre » les plans de transition climatique. L’accent se déplace vers l’adoption de plans plutôt que leur exécution. Les entreprises doivent décrire les actions prévues. Mais elles ne font face à aucun mandat pour mettre en œuvre ces actions.

Ce changement affaiblit fondamentalement la responsabilisation climatique. Les entreprises peuvent rédiger des documents aspirationnels sans suivi significatif. L’écart entre engagement et action s’élargit. Les objectifs climatiques deviennent performatifs plutôt que pratiques.

Un paysage réglementaire finalement plus fragmenté malgré les objectifs d’harmonisation

Le processus législatif reste fluide. Une fois publié officiellement, l’Omnibus de simplification nécessite l’approbation du Parlement et du Conseil. La Commission a demandé un traitement « accéléré ». Pourtant, le calendrier reste flou.

La Commission a soumis deux propositions de directive distinctes. La première se concentre uniquement sur le report des exigences de divulgation et des délais de transposition. En séparant les questions, elle vise un accord rapide sur les retards. Cela gagne du temps pour négocier les changements fondamentaux.

Les États membres qui ont déjà transposé la CSRD et la CSDDD doivent modifier leurs mises en œuvre dans les 12 mois. Par exemple, la Belgique a déjà transposé la CSRD originale dans sa législation nationale. Cette législation reste actuellement en vigueur. À l’inverse, la Belgique n’a pas encore transposé la CSDDD.

Cela crée une complexité supplémentaire. Les entreprises opérant au-delà des frontières font face à des exigences changeantes. Les mises en œuvre nationales divergent des directives de l’UE. Le paysage réglementaire devient de plus en plus fragmenté malgré les objectifs d’harmonisation.

Le schisme des entreprises – Pourquoi le monde des affaires se divise sur la réglementation de la durabilité

Le développement le plus fascinant n’est pas l’Omnibus lui-même. C’est la réponse des entreprises. Le monde des affaires européen s’est fracturé en camps opposés. La divergence révèle des tensions fondamentales sur la réglementation, la concurrence et la stratégie d’entreprise.

Les abolitionnistes : Siemens et TotalEnergies mènent la charge

Le 6 octobre 2025, 46 PDG allemands et français ont envoyé une lettre. Elle était destinée au chancelier Friedrich Merz et au président Emmanuel Macron. Le message était sans équivoque. Ils exigeaient « l’abolition complète de la CS3D comme signal clair et symbolique ».

Patrick Pouyanné, PDG et président de TotalEnergies, a signé au nom des 46. Roland Busch, président et PDG de Siemens, a cosigné. Ce ne sont pas des acteurs marginaux. Siemens emploie plus de 300 000 personnes dans le monde. TotalEnergies se classe parmi les plus grandes compagnies énergétiques mondiales.

Leur lettre allait au-delà de l’abrogation de la CSDDD. Elle esquissait un programme dérégulateur complet. Ils appelaient à recadrer la politique de concurrence pour permettre les fusions stratégiques. Ils exigeaient un moratoire sur les règles numériques, y compris la loi sur les données et la loi sur l’IA. Ils voulaient un gel des nouvelles directives de l’UE. Ils insistaient sur une simplification d’ici le 1er janvier 2027.

Les mesures énergétiques révélaient particulièrement les priorités. Ils appelaient à retarder les réductions des quotas d’émission gratuits jusqu’à ce que le mécanisme d’ajustement carbone aux frontières de l’UE fasse ses preuves. Ils exigeaient un « omnibus énergie et climat » intégrant la « neutralité technologique ». Le sous-texte était clair. La réglementation climatique contraint les affaires.

Les partisans : Les entreprises de matières premières défendent les règles de durabilité

Quelques jours plus tôt, une coalition différente a émergé. Le 2 octobre 2025, des entreprises de divers secteurs de matières premières ont envoyé leur propre lettre. Les signataires comprenaient Ferrero, Mars et Nestlé. Ils écrivaient à la commissaire à l’environnement Jessika Roswall.

Leur message s’opposait directement aux abolitionnistes. Ils soutenaient que « des réglementations claires, prévisibles et complètes sur les responsabilités environnementales et en matière de droits humains sont importantes pour la compétitivité à long terme de l’UE« . Ce cadrage inversait l’argument de la compétitivité.

Ces entreprises opèrent dans les secteurs du cacao, des produits laitiers, du caoutchouc, du bois et de l’agroalimentaire. Leur préoccupation s’étendait au règlement de l’UE sur la déforestation (EUDR). Mais leur logique sous-jacente s’appliquait également à la CSDDD. Des réglementations solides créent de la certitude. Des réglementations faibles créent des risques.

La lettre soulignait les investissements de bonne foi. Les entreprises et les partenaires de la chaîne de valeur s’étaient activement préparés à la conformité. Ils avaient investi sur la base de la confiance. Le cadre législatif européen et le calendrier semblaient fiables. Les retards proposés mettaient maintenant ces investissements en péril.

Leur préoccupation n’était pas seulement financière. « Le retard proposé met en péril la préservation des forêts dans le monde, accélérera les impacts du changement climatique et mine la confiance dans les engagements réglementaires de l’Europe ». Ils considéraient la réglementation de la durabilité comme protégeant leurs intérêts à long terme.

Décrypter la divergence : Qu’est-ce qui explique la scission ?

Pourquoi Siemens et Nestlé arrivent-ils à des conclusions opposées ? Les deux sont des multinationales. Les deux sont en concurrence à l’échelle mondiale. Les deux font face à des pressions des investisseurs, des consommateurs et des régulateurs. Pourtant, leurs positions divergent fondamentalement.

Complexité de la chaîne d’approvisionnement et exposition

Le premier facteur concerne la structure de la chaîne d’approvisionnement. Les entreprises alimentaires et de matières premières ont des chaînes de valeur intrinsèquement complexes et risquées. Nestlé s’approvisionne en cacao d’Afrique de l’Ouest. Mars dépend de l’huile de palme d’Asie du Sud-Est. Ferrero dépend des noisettes de Turquie.

Ces chaînes d’approvisionnement comportent un énorme risque de réputation. Le travail des enfants dans la production de cacao menace la valeur de la marque. La déforestation liée à l’huile de palme déclenche des boycotts de consommateurs. Les mauvaises conditions de travail génèrent des accidents visibles (Rana Plazza) et des scandales médiatiques. Pour ces entreprises, la diligence raisonnable n’est pas un fardeau réglementaire. C’est une protection commerciale car elles sont en tête de pont de chaînes de valeurs complexes à maîtriser et pour autant très exposées à l’opinion publique.

Siemens ou TotalEnergies opèrent avec des chaînes de valeur qui diffèrent fondamentalement. Siemens fabrique des équipements industriels, des technologies d’infrastructure et des systèmes d’automatisation. TotalEnergies extrait, raffine et distribue de l’énergie. Leurs risques de chaîne d’approvisionnement, bien que sans le moindre doute tout à fait présents, ont des caractéristiques différentes – notamment généralement loin des consommateurs finaux sauf dans le cas d’une marée noire par exemple, portés souvent par des contrats stratégiques avec des Etats, dans des actifs plus opaques à appréhender – contractors en cascade, usines et sites fermés au public.

Dynamiques concurrentielles et positionnement sur le marché

Le deuxième facteur concerne le positionnement concurrentiel. Les entreprises alimentaires font face à une concurrence féroce de la part de rivaux non réglementés. Un exportateur de café brésilien ou un transformateur de fruits de mer vietnamien peuvent opérer sans exigences de diligence raisonnable. Si les concurrents européens doivent mettre en œuvre des systèmes coûteux alors que leurs rivaux ne le font pas, le terrain de jeu s’incline.

Pour Nestlé, Mars et Ferrero, une réglementation européenne forte crée un avantage concurrentiel. Elle force tous les acteurs des marchés européens à respecter des normes minimales. Elle empêche une course vers le bas. Elle récompense les entreprises qui ont investi tôt dans les systèmes de durabilité.

Siemens et TotalEnergies occupent des paysages concurrentiels différents. Leurs principaux rivaux sont d’autres multinationales occidentales ou des entreprises d’État chinoises. Dans leurs secteurs, le fardeau réglementaire affecte tout le monde de manière similaire. Ou ils croient que la déréglementation leur profite plus que des exigences standardisées.

Pression des investisseurs et marchés financiers

Le troisième facteur concerne les attentes des investisseurs. Les entreprises alimentaires font face à un examen intense en matière de durabilité. Les grands investisseurs institutionnels exigent une performance ESG. Les agences de notation évaluent les pratiques de la chaîne d’approvisionnement. Les gestionnaires de fonds filtrent les risques de déforestation.

Pour ces entreprises, une réglementation solide s’aligne sur les demandes des investisseurs. Elle fournit des cadres clairs pour répondre aux attentes. Elle crée des données pour la divulgation. Elle démontre l’engagement envers les parties prenantes. Une réglementation faible les laisse vulnérables aux critiques.

Les entreprises industrielles et énergétiques font face à des pressions d’investisseurs différentes. Bien que l’ESG compte, les rendements financiers dominent souvent. La rentabilité à court terme peut l’emporter sur la durabilité à long terme. La conformité réglementaire représente un coût sans avantage évident. Leur base d’investisseurs peut prioriser des facteurs différents.

Horizons stratégiques et modèles d’affaires

Le quatrième facteur concerne les horizons temporels. Les entreprises alimentaires opèrent sur des marchés grand public. La valeur de la marque dépend de la confiance. Les dommages à la réputation peuvent être catastrophiques. Elles pensent en décennies, pas en trimestres.

Le changement climatique menace directement les chaînes d’approvisionnement agricoles. La déforestation réduit les rendements de cacao. La rareté de l’eau impacte la production laitière. L’instabilité sociale perturbe l’approvisionnement. Pour les entreprises alimentaires, la durabilité n’est pas optionnelle. Elle est existentielle.

Les entreprises énergétiques et industrielles font face à des pressions différentes. TotalEnergies doit naviguer la transition énergétique. Mais son modèle d’affaires dépend de l’extraction de combustibles fossiles. Une réglementation climatique stricte menace les opérations principales. De ce point de vue, la déréglementation préserve les options.

L’économie politique du lobbying des entreprises

Le cinquième facteur concerne le pouvoir politique. Les grandes entreprises industrielles et énergétiques exercent une influence énorme. Elles emploient des milliers de personnes. Elles contribuent au PIB. Elles entretiennent des relations étroites avec les dirigeants politiques. Quand elles parlent, les gouvernements écoutent.

La lettre du 6 octobre est arrivée après la réunion des chefs d’entreprise franco-allemands à Évian, en France. Son timing n’était pas accidentel. Elle exploitait l’élan politique vers la déréglementation. Elle présentait l’abolition comme économiquement nécessaire. Elle positionnait la durabilité comme une menace pour la compétitivité.

Les entreprises alimentaires manquent de poids politique équivalent. Elles sont dispersées dans les secteurs. Elles opèrent à travers des associations professionnelles. Leurs voix individuelles portent moins de poids. Cette asymétrie de pouvoir façonne les résultats réglementaires.

Quelle signification pour adapter les stratégies des entreprises en réponse à ce flou réglementaire ?

Position de la Commission européenne en réponse aux abolitionnistes et aux partisans

Teresa Ribera, vice-présidente exécutive pour une transition propre, juste et compétitive, a répondu sur LinkedIn. « J’apprécie l’engagement pour une Europe plus compétitive. La compétitivité ne peut pas se faire au détriment des normes environnementales et sociales qui définissent les démocraties européennes. »

Elle a poursuivi : « Que personne ne s’y trompe, nous n’abaisserons pas ces normes car il n’y a pas de compétitivité dans une course vers le bas ». Cette réponse défendait l’intégrité réglementaire. Elle rejetait la vision portée par les abolitionnistes.

Pourtant, sa position fait face à des vents politiques contraires. Le gouvernement allemand s’est engagé à « abolir la loi nationale sur le devoir de vigilance dans les chaînes d’approvisionnement ». Le chancelier Merz a rejoint le président Macron pour questionner la poursuite de la CSDDD. La Pologne, l’Italie et la Grèce soutiennent la simplification. La coalition pro-réglementation s’affaiblit.

Comment les décideurs économiques peuvent avancer dans cet environnement polarisé ?

Le schisme des entreprises crée des implications stratégiques. Les entreprises ne peuvent pas compter sur des environnements réglementaires uniformes. Elles font face à des pressions divergentes de différentes parties prenantes. Elles doivent naviguer des signaux contradictoires. Bonne nouvelle s’il y en a une : C’est le cas depuis des décennies dans l’agenda de la durabilité. Mauvaise nouvelle : La CSDDD visait à surmonter ce défi et a fondamentalement échoué.

Ce que nous savons aujourd’hui :

- La position des entreprises « qui soutiennent la CS3D » suggère une voie. Embrasser la réglementation. Investir dans des systèmes robustes. Construire un avantage concurrentiel par le leadership. Positionner la durabilité comme protection commerciale plutôt que comme fardeau.

- La position des entreprises « qui veulent abolir la CS3D » suggère une autre voie. Combattre la réglementation. Retarder la mise en œuvre. Minimiser la conformité. Préserver la flexibilité opérationnelle. Prioriser le contrôle des coûts à court terme.

Pourtant, une troisième voie pourrait s’avérer plus sage. Ni combattre ni simplement se conformer, mais mettre en œuvre stratégiquement la diligence raisonnable indépendamment des exigences réglementaires. Cette approche reconnaît que les risques commerciaux existent indépendamment de la réglementation. Pour des entreprises mondialisées, cette approche revient à dire que dans un monde complexe on n’est jamais si bien servi que par soi-même pour appréhender et gérer ses propres risques.

Conclusion : Faire de la diligence raisonnable stratégique dépassant l’incertitude réglementaire

Ce n’est pas à la gestion des risques de simplement se conformer aux injonctions réglementaires

La trajectoire de la CSDDD rappelle une vérité fondamentale. La réglementation reste par trop imprévisible. Les vents politiques changent rapidement. Le lobbying des entreprises façonne les résultats. Les exigences d’aujourd’hui peuvent disparaître demain. Les obligations de demain peuvent émerger de manière inattendue.

Pourtant, les risques commerciaux ne suivent pas nécessairement les calendriers réglementaires. Les perturbations de la chaîne d’approvisionnement se produisent indépendamment des délais de conformité. Les impacts climatiques s’intensifient que les directives européennes passent ou non. Les violations des droits humains nuisent aux marques indépendamment des cadres juridiques. L’instabilité sociale menace les opérations avec ou sans mandats de diligence raisonnable. Les risques de pandémie peuvent survenir à nouveau à tout moment. Tout cela dépasse de loin le concept de risque réglementaire.

Le schisme des entreprises éclaire des stratégies concurrentes. Certaines entreprises combattent la réglementation en espérant son élimination. D’autres embrassent les exigences en anticipant un avantage concurrentiel. Les deux approches partagent un défaut. Elles rendent la durabilité conditionnelle aux mandats externes.

La troisième voie : Indépendance stratégique face aux flux réglementaires

Une approche plus sage existe. Mettre en œuvre des systèmes de diligence raisonnable robustes indépendamment de l’orientation réglementaire. Construire une visibilité complète de la chaîne de valeur. Établir des mécanismes d’engagement des parties prenantes. Créer des systèmes d’alerte précoce pour les risques émergents. Développer des processus d’action corrective. Cette approche offre de multiples avantages.

- Premièrement, elle protège contre les risques commerciaux qui existent indépendamment de la réglementation. Les échecs de la chaîne d’approvisionnement coûtent de l’argent, que la CSDDD s’applique ou non. Les dommages à la réputation nuisent aux marques indépendamment de la responsabilité légale.

- Deuxièmement, elle positionne les entreprises avantageusement quelle que soit l’évolution de la réglementation. Si la CSDDD se renforce, les entreprises préparées gagnent un avantage concurrentiel. Si la CSDDD s’affaiblit, les entreprises préparées capturent toujours des avantages commerciaux. L’investissement paie quoi qu’il arrive. A fortiori dans un contexte où l’éviscération de la CS3D renvoit les entreprises à la complexité des règlementations nationales hétérogènes…

- Troisièmement, elle satisfait les demandes des investisseurs en matière de performance ESG. Les 214 investisseurs contrôlant 6 600 milliards d’euros exhortant l’UE à faire respecter une CSDDD robuste ne vont pas disparaître. Ils exigent des données de durabilité que les régulateurs l’exigent ou non. Les entreprises sans systèmes robustes ne peuvent pas répondre à leurs attentes.

- Quatrièmement, elle construit l’excellence opérationnelle. Comprendre les chaînes d’approvisionnement réduit les coûts. Identifier les risques prévient les perturbations. Engager les parties prenantes améliore la prise de décision. Gérer les impacts augmente l’efficacité. La diligence raisonnable n’est pas un fardeau réglementaire. C’est une capacité de gestion.

Comprendre les opérations, gérer les coûts, augmenter les marges

L’argument le plus fort pour une diligence raisonnable robuste est donc au final purement commercial. Les entreprises ayant une compréhension approfondie de la chaîne d’approvisionnement surpassent leurs concurrents. Elles identifient des opportunités de réduction des coûts. Elles optimisent les décisions d’approvisionnement. Elles réduisent le gaspillage et l’inefficacité.

- Considérons les achats. Une entreprise évaluant les pratiques de travail des fournisseurs découvre des variations de productivité. Certaines usines maintiennent des normes élevées et une production élevée. D’autres coupent les coins ronds et sous-performent. Les informations permettent de meilleures décisions d’approvisionnement. La qualité s’améliore tandis que les coûts diminuent.

- Considérons la gestion des risques. Une entreprise cartographiant les expositions environnementales identifie les vulnérabilités à la sécheresse. Elle diversifie l’approvisionnement avant que les impacts climatiques ne se matérialisent. Les concurrents manquant cette visibilité font face à des perturbations. Les parts de marché se déplacent vers les acteurs mieux préparés.

- Considérons l’innovation. Une entreprise engageant les parties prenantes apprend sur les matériaux émergents. Les communautés locales identifient des alternatives durables. L’entreprise développe de nouveaux produits. Elle entre sur des marchés que les concurrents n’ont pas imaginés. Le dialogue avec les parties prenantes stimule l’avantage concurrentiel.

- Considérons la finance. Une entreprise démontrant une performance ESG accède plus facilement au capital. Les taux d’intérêt reflètent des profils de risque plus faibles. Les investisseurs paient des primes pour les portefeuilles durables. Le coût du capital diminue de manière mesurable.

Ces avantages s’accumulent indépendamment de la réglementation. Ils découlent de l’excellence opérationnelle. Ils récompensent la capacité de gestion. Ils créent des avantages concurrentiels durables.

L’avantage Ksapa : Naviguer la complexité avec une expertise stratégique

C’est là que Ksapa apporte une valeur unique. Le paysage réglementaire reste incertain. L’Omnibus crée la confusion. Les négociations en trilogue se poursuivent. Les exigences finales restent inconnues. Les entreprises font face à une paralysie stratégique.

Ksapa aide les clients à surmonter l’incertitude. Nous n’attendons pas la clarté réglementaire. Nous construisons des systèmes de diligence raisonnable robustes qui apportent une valeur commerciale maintenant. Nous nous concentrons sur l’excellence opérationnelle qui génère des résultats indépendamment des exigences de conformité.

Notre approche : Quatre piliers stratégiques

Avec une empreinte mondiale et plus de 20 ans d’expertise sur ces questions, nous fournissons les compétences, l’expérience et les méthodologies pour naviguer la complexité. Nous guidons nos clients dans la conception et la mise en œuvre de programmes à travers quatre piliers stratégiques :

- Premièrement, cartographie complète de la chaîne de valeur. Nous aidons les entreprises à comprendre complètement leurs réseaux d’approvisionnement. Pas seulement les fournisseurs directs, mais les écosystèmes entiers. Pas de documentation superficielle, mais une connaissance opérationnelle approfondie. Cette visibilité permet la prise de décision stratégique.

- Deuxièmement, identification et priorisation des risques. Nous évaluons les expositions aux droits humains, les vulnérabilités environnementales et les instabilités sociales. Nous quantifions les implications financières. Nous priorisons les interventions en fonction de l’impact commercial. Cela concentre l’attention et les ressources là où elles comptent le plus.

- Troisièmement, conception de l’engagement des parties prenantes. Nous créons des mécanismes de dialogue adaptés selon les enjeux et les contextes. Nous sortons des schémas institututionnels pour identifier les perspectives pertinentes à inclure tout au long des chaînes de valeur – jeunes, communautés, segments de travailleurs par exemple. Nous construisons des systèmes d’alerte adaptés aux réalités opérationnelles et contextuelles. Nous transformons le dialogue aux parties prenantes d’un exercice de posture à un atout stratégique.

- Quatrièmement, optimisation des performances. Nous identifions des opportunités de réduction des coûts grâce à une meilleure gestion de la chaîne d’approvisionnement. Nous découvrons des gains d’efficacité grâce à des pratiques améliorées. Nous quantifions les améliorations de marges grâce à l’excellence opérationnelle. Nous rendons la durabilité rentable.

Pourquoi les clients choisissent Ksapa

Notre expertise couvre toutes les industries et les marchés internationaux. Nous comprenons les chaînes d’approvisionnement agricoles. Nous opérons au sein des complexités de la tech et du manufacturing. Nous évaluons des actifs miniers et des infrastructures stratégiques pour des territoires. Nous connaissons les secteurs de services. Notre perspective internationale se combine avec un fort ancrage local dans certains de nos programmes.

Notre équipe apporte des capacités multidisciplinaires. Les spécialistes de la durabilité travaillent aux côtés d’experts de la chaîne d’approvisionnement. Les praticiens des droits humains collaborent avec les analystes financiers. Les spécialistes juridiques s’associent avec les gestionnaires opérationnels. Cette intégration fournit des solutions complètes.

Nos études de cas illustrent nos résultats. Nous avons aidé des multinationales à transformer la gestion de leur chaîne d’approvisionnement. Nous avons soutenu des entreprises de taille moyenne dans la construction de systèmes robustes de gestion de risques de droits humains. Nos clients obtiennent des améliorations mesurables valorisés auprès de leurs partenaires financiers par exemple.

Agir maintenant pendant que les concurrents hésitent

L’incertitude réglementaire crée une opportunité stratégique. Alors que Siemens et TotalEnergies font pression pour l’abolition, alors que d’autres attendent la clarté, les entreprises avant-gardistes peuvent gagner des avantages décisifs. Elles peuvent construire des capacités que les concurrents n’ont pas. Elles peuvent capturer des informations que d’autres manquent. Elles peuvent se positionner pour le succès quels que soient les résultats.

Les entreprises prospères dans les années à venir seront celles qui agissent aujourd’hui. Elles n’attendront pas les mandats réglementaires. Elles ne combattront pas les exigences législatives. Elles mettront en œuvre une diligence raisonnable robuste parce que cela a du sens commercial. Elles comprendront les opérations en profondeur parce que cela améliore les performances. Elles géreront les chaînes d’approvisionnement avec excellence parce que cela augmente les marges.

La CSDDD peut passer sous forme diluée. Elle peut faire face à un affaiblissement supplémentaire. Elle peut même disparaître. Rien de tout cela ne change les impératifs commerciaux fondamentaux. Les risques de chaîne d’approvisionnement demeurent. Les impacts climatiques s’intensifient. Les attentes sociales augmentent. Les demandes des investisseurs croissent.

La question n’est pas de savoir s’il faut mettre en œuvre la diligence raisonnable. La question est de savoir comment la mettre en œuvre stratégiquement. Comment construire des systèmes qui apportent une valeur commerciale. Comment créer des capacités qui améliorent la compétitivité. Comment transformer la durabilité de centre de coûts en moteur de profit.

Ksapa répond à ces questions. Nous apportons des méthodologies éprouvées, une expérience mondiale et une vision stratégique. Nous aidons les entreprises à naviguer la complexité. Nous construisons l’excellence opérationnelle. Nous livrons des résultats mesurables.

Discutons de vos défis de chaîne d’approvisionnement. Évaluons vos expositions aux risques. Identifions les opportunités d’amélioration. Construisons des systèmes de diligence raisonnable qui fonctionnent quelle que soit l’orientation réglementaire.

L’avenir appartient aux entreprises qui comprennent leurs opérations en profondeur, gèrent les coûts efficacement et augmentent les marges stratégiquement. Associez-vous à Ksapa. Transformez la durabilité de fardeau réglementaire en avantage concurrentiel. Commencez à construire cet avenir maintenant.

Visuel conçu par Freepik

Président et Cofondateur. Auteur de différents ouvrages sur les questions de RSE et développement durable. Expert international reconnu, Farid Baddache travaille à l’intégration des questions de droits de l’Homme et de climat comme leviers de résilience et de compétitivité des entreprises. Restez connectés avec Farid Baddache sur Twitter @Fbaddache.